防災科学の最前線で、防災科研が10月1日、N-net沿岸システムの観測データ一般提供を本格開始したと発表した。このデータは南海トラフ地震想定域の西側海域、高知県沖から日向灘にかけて設置された36台の観測ノードからリアルタイムで取得され、気象庁へも即時供給される仕組みだ。なにより、昨年から運用されてきた沖合システムに続き、全国的に統合された観測網MOWLAS(モウラス)の一部として、南海トラフ巨大地震への備えが格段に強化された点が大きい。

観測網全体像と整備の歩み

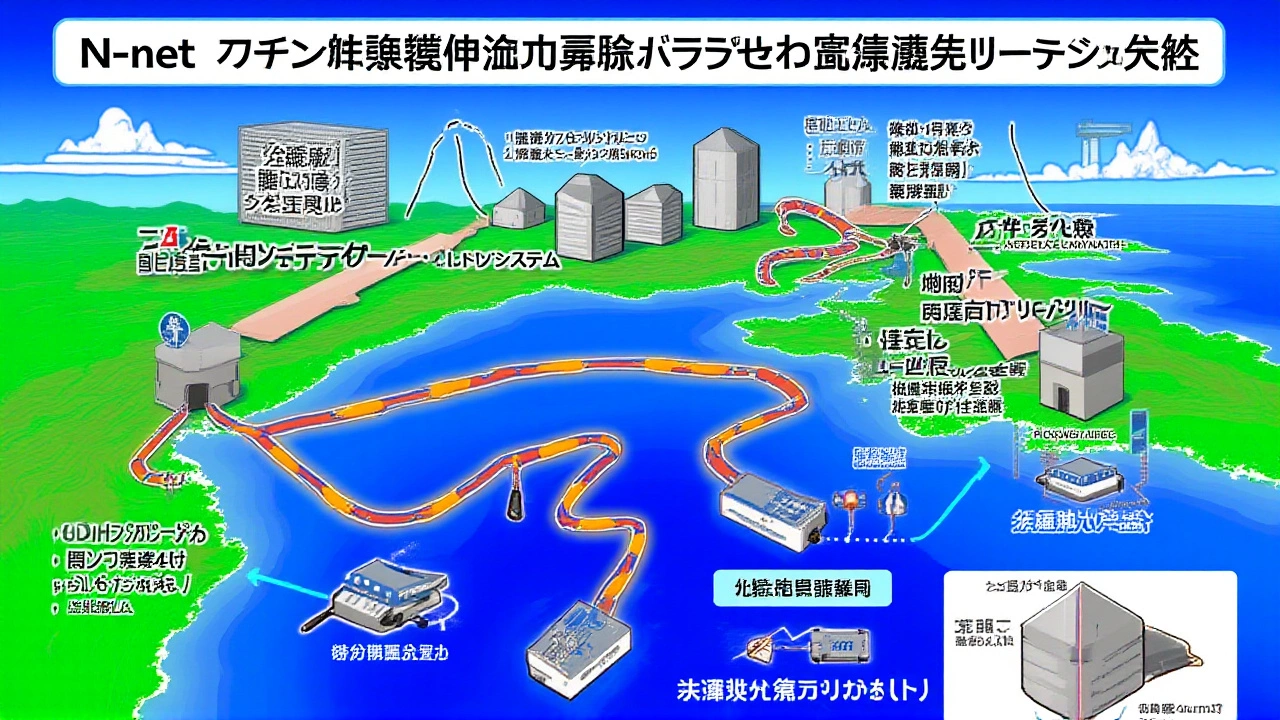

N-netは2019年に文部科学省の地球観測システム研究開発費補助金を受けて構想された、海底ケーブルと観測ノードからなる二段階システムだ。まず沖合システムが2024年11月に先行運用を開始し、続く沿岸システムは2025年3月に敷設工事が完了、6月に全体整備が完了した。南海トラフ海底地震津波観測網完成記念シンポジウムでは、完成を祝うと同時に、データ活用のロードマップが示された。

全長約1,640kmの光海底ケーブルが2ルートで沖合と沿岸を結び、36台のノードは約30km間隔で配置されている。各ノードには高感度地震計と水圧計が搭載され、海底の揺れや圧力変化をミリ秒単位で捕捉できる。取得データは陸上の2つの局へ光ケーブルで送られ、そこから防災科研のデータセンターへ高速通信網で転送される。

沿岸システムのデータ公開の詳細

今回公開されたデータは、主に以下の項目が含まれる。

- 地震波形(P波・S波)タイムシリーズ

- 海底水圧変動(津波波形)

- 観測ノードごとの位置情報とステータス

- リアルタイムアラート情報(閾値超過時)

- 過去1年間の蓄積データ(CSV形式)

防災科研は、これらのデータをオープンデータポータルに掲載し、研究者だけでなく自治体や民間企業も自由にダウンロードできるようにした。「データが手元にあれば、予測モデルの精度が上がる。これが防災の本質だ」と、同機関の情報部長である山本浩二は語った。

関係機関の反応と活用計画

気象庁はすでにN-netからの情報を緊急地震速報(EEW)と津波警報に組み込む準備を進めている。「リアルタイム性と観測範囲が大幅に拡大したことで、沿岸部の住民に対する警報のリードタイムが数秒から十数秒に伸びる見込みです」と、気象庁防災情報課の佐藤直子

また、大学や研究機関でもN-netデータを活用したシミュレーションが始まっている。京都大学地震研究所の斎藤悠教授は、「過去の観測データと組み合わせて、南海トラフの巨大地震発生パターンを再現できる」 と期待を示した。 今回のデータ公開が意味するのは、単に情報が増えただけではなく、地域社会が実際に行動を変える余地が広がったという点だ。例えば、沿岸の漁港や港湾は、リアルタイムの津波波形を基に自動避難システムを連動させることが可能になる。 しかし課題も残る。光海底ケーブルの維持管理費は年間約5億円と見込まれ、長期的な資金確保が課題となる。さらに、データの解釈には高度な専門知識が必要で、自治体が即時に活用できる体制整備が急務だ。 防災科研は2025年秋以降、データ提供をさらに拡充し、AIによるリアルタイム解析サービスを試験的に導入する計画だ。加えて、2026年春には沿岸システムの追加ノード設置を検討し、観測精度の向上を目指す。 最終的には、N-netがMOWLAS全体の中枢として機能し、国内外の海底観測ネットワークとデータ連携を行うことで、南海トラフだけでなく、環太平洋火山帯全体の防災力を底上げすることが期待されている。 はい。防災科研が運営するオープンデータポータルから、誰でも無料でダウンロード可能です。ただし、データの取り扱いには利用規約があり、商用利用は別途許可が必要です。 各ノードからは秒単位でデータが取得され、リアルタイムで防災科研のサーバーに送られます。公開は原則として5分ごとのバッチで行われ、遅延は最小限に抑えられています。 取得した津波波形は即座に沿岸部の警報システムにフィードされ、予測モデルと統合されます。これにより、従来より数秒早い津波警報の発令が可能となり、避難行動の時間的余裕が増えます。 防災科研は2026年春に、現在の沿岸システムに追加ノードを設置し、観測間隔を15kmに縮小する計画です。また、東海・伊勢湾エリアへの横展開も検討されています。防災・社会への期待と課題

今後の展望と次のステップ

よくある質問

N-netのデータは一般市民でも利用できますか?

観測データはどのくらいの頻度で更新されますか?

気象庁は具体的にどのようにデータを活用しますか?

今後、N-netはどこへ拡張される予定ですか?